私たちに身近な静電気。パチッと痛みを感じることから、ちょっと悪者のイメージがありますが、私たちと静電気の付き合いは古く、また現在ではいろいろな製品に静電気が使われ、生活を支えています。

本企画展では、静電気とはどんなものか、探究の歴史から現代での応用まで、静電気の世界を紹介します。

▼本企画展の公式サイトはこちら

https://www.sci-museum.jp/event/#pl23532

見どころ

?静電気の実験、歴史、応用技術の展示が大集合!実験装置や歴史的資料はもちろんのこと、現代の産業における静電気の利用までを、多数の実物資料で一望できる企画展です。

展示概要

■静電気の科学静電気の性質について、さまざまな体験型展示とともに紹介します。静電気は物体にたまった電気のことで、物体に他の物体から摩擦や強い力が加わることにより、電荷が移動して正の電荷と負の電荷のバランスが崩れて生じます。静電気はたまったり放電したりすることにより、さまざまな現象を起こします。17世紀以降行われたさまざまな静電気の実験を、その歴史とともに体験します。

サイエンスショーでも活躍する静電気発生装置(静電起電機)の代表格。ローラーとゴムベルトの間で発生した電荷を金属球に溜め、10万ボルトを超える高電圧を得られます。パチっと飛ぶ火花はまさに小さな雷です。なお、バンデグラフ起電機は原子核物理などの実験に用いる加速器として発明されました。

担当学芸員からのメッセージ

静電気とはどういうものでしょうか。実際に体験しながら静電気の性質を改めて整理することで、上手に付き合うためのヒントになれば幸いです。また、静電気の性質を生かしたユニークな発電機もいくつか紹介します。静電気といえばこすって起こすもの、だけじゃない!円盤を回すだけ、水を落とすだけで静電気が発生する!?実際に発電する様子をぜひ展示場でご覧ください。

猪口 睦子(いのぐち むつこ)

■静電気の探究

大阪市立科学館が所蔵する資料とともに、静電気の探究の歴史を概観します。そのはじまりは古代までさかのぼり、コハクを摩擦すると物を引き付ける現象がギリシャで知られていました。コハクを意味する古代ギリシャ語が「electron(電子)」の語源です。電気現象が盛んに研究されるようになったのは、時代を下り17世紀に入ってから、ヨーロッパにおいてです。摩擦による静電気発生装置(摩擦起電機)が発明され、さまざまな実験が行われるようになりました。

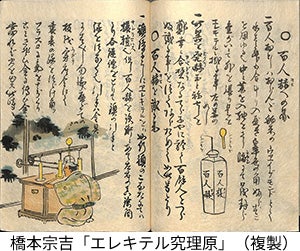

摩擦による静電気発生装置「エレキテル」は、西洋で発明され、江戸時代の日本にも輸入されました。のちに、平賀源内が自作するなど、国産品も作られました。本展では、大阪の蘭学者・橋本宗吉が作ったエレキテルの複製品を展示します。ガラスと皮を摩擦する内部構造も見ることができます。

江戸時代の大阪で活躍した蘭学者・橋本宗吉(1763~1836)の著書です。宗吉は、オランダの書物を翻訳して静電気を科学的に研究し、「日本の電気学の祖」とも言われます。本書では、現代でも有名な「百人おどし」など18の静電気実験を紹介していて、まさに江戸時代の静電気実験名人です。

担当学芸員からのメッセージ

静電気によって起こる現象は、二千年以上前から知られていましたが、西洋で研究がさかんに行われたのは17~18世紀です。その情報は、江戸時代の日本にもわずかながら入ってきているのは驚きです。本展では、18世紀のフランスの科学書にある静電気実験の図や、江戸時代の蘭学者・橋本宗吉を紹介します。併せて、電池が発明された19世紀以降の電気研究に関する西洋書もご紹介します。

嘉数 次人(かず つぐと)

■静電気の利用

静電気の産業におけるさまざまな利用を紹介します。コピー機による印字は、静電気によりトナーを転写することで可能になります。ライターの圧電素子も、静電気の放電現象を利用したものといえるでしょう。私たちの日常生活でよく見る機器だけでなく、工場においては背面に回り込んだ塗装ができる静電塗装や人工植毛(フロック加工)など、あまり知られていない静電気の利用も多くあります。また、静電気やカミナリから、私達の生活を守る技術である除電器や避雷器なども展示します。

なんと精密機器の大敵である静電気によって駆動する腕時計です。文字盤から見えるウィムズハースト式静電起電機(下)のような羽根車は、エレクトレット(帯電の消えない素材)でできています。これが腕の動きによって回転し、発電します。

100年以上前に開発された、静電気の発生装置です。たくさんの金属板が貼られた円盤は表裏の1対で、互いに逆回転することで、静電気がたまり、手前の1対の金属球の間で放電が起こります。

担当学芸員からのメッセージ

誰もが知っているおもちゃやコピー機など、様々な製品に静電気が利用されていることを知ると、きっと驚くことでしょう。静電気の世界はさらに塗装技術、食品の微生物検査や農業にまで広がっており、静電気が活躍しない分野はないのではとすら思えるほどです。私たちの生活が、静電気のもつさまざまな性質によって支えられていることがわかります。

上羽 貴大(うえば たかひろ)

関連イベント

◆12月7日(日) サイエンスガイドの日 展示解説と実験工作ワークショップ◆1月12日(月・祝) あつまれ!静電気! 実験工作ワークショップ

◆1月31日(土) 静電気の特別サイエンスショー/講師:岩手大学理工学部 高木浩一教授

詳細は大阪市立科学館公式ホームページにてお知らせします。

開催概要

■会 期:2025年12月5日(金)~2026年2月8日(日)■時 間:9:30~17:00(展示場の入場は16:30まで)

■休館日:毎週月曜日(祝休日の場合は翌平日)、12月28日(日)~1月5日(月)

■会 場:大阪市立科学館 展示場1階

■観覧料:展示場観覧料でご覧いただけます。

大人400円・学生(高校・大学生)300円・中学生以下無料

■主 催:大阪市立科学館

■協 力:(敬称略、五十音順)

岩手大学理工学部 教授 高木浩一、株式会社AFI テクノロジー、大阪公立大学 教授 大久保雅章、大谷中学校・高等学校 科学部、大谷中学校・高等学校 教諭 豊田將章、音羽電機工業株式会社、神奈川工科大学 教授 瑞慶覧章朝、関西大学 教授 田實佳郎、関西大学 准教授 阿部裕悟、関西大学 非常勤講師 本管正嗣、コニカミノルタ株式会社、シチズン時計株式会社、静電植毛技術研究会、ダイキンファインテック株式会社、帝人フロンティア株式会社、株式会社TRINC、西川株式会社、株式会社nu.、パーカーエンジニアリング株式会社

■後 援:一般社団法人 静電気学会

大阪市立科学館の施設及びアクセス情報

〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-1 公式HP:https://www.sci-museum.jp/

電話:06-6444-5656 FAX:06-6444-5657

(最寄駅)

Osaka Metro四つ橋線「肥後橋駅」3 号出口から西へ約 500 メートル

京阪電車 中之島線「渡辺橋駅」2 号出口から南西へ約 400 メートル

JR 大阪環状線「福島駅」、JR 東西線「新福島駅」2 号出口

阪神本線「福島駅」3 号出口から南へ約 1000 メートル